Heizen ist teuer geworden. Kein Wunder, dass man die Energiekosten auch als „zweite Miete“ bezeichnet. Sie gehören zu den Betriebs- oder Nebenkosten und werden bei einer Mietimmobilie zur eigentlichen Kaltmiete hinzugerechnet. Gestiegene Energiekosten belasten auch Eigentümerinnen und Eigentümer, denn wer eine Immobilie kaufen möchte, will vorab wissen, welche Kosten für Energie oder eine energetische Sanierung zusätzlich zum Kaufpreis zu berücksichtigen sind. Der Energieausweis für Gebäude gibt darüber Auskunft.

Was ist der Energieausweis für Wohngebäude?

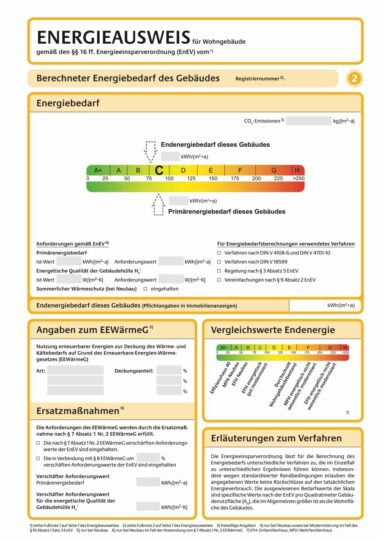

Der Energieausweis für Gebäude ist ein Dokument, das zeigt, wie energieeffizient ein Haus oder eine Wohnung ist. Er informiert darüber, wie viel Energie benötigt wird, um das Gebäude zu beheizen und mit warmem Wasser zu versorgen. Der Ausweis bewertet, wie gut oder schlecht die Immobilie im Vergleich zu anderen ist, indem sie in Energieeffizienzklassen eingeordnet wird. Das kann man sich wie bei Haushaltsgeräten vorstellen: Ein Gebäude in einer hohen Energieeffizienzklasse verbraucht weniger Energie und ist dadurch umweltfreundlicher und kostengünstiger im Unterhalt. Ist eine Immobilie weniger energieeffizient, wird das Heizen teurer und das Gebäude ist weniger umweltfreundlich.

Verkäuferinnen, Vermieter oder auch Maklerinnen und Makler müssen den Energieausweis spätestens bei der Immobilienbesichtigung vorlegen. Andernfalls kann ein Bußgeld von bis zu 15.000 Euro fällig werden. Entsprechende Angaben zur Energieeffizienz des Gebäudes sind sogar schon in der Anzeige verpflichtend. Einzige Ausnahme sind denkmalgeschützte Häuser und Wohnungen sowie Immobilien mit sehr kleiner Nutzfläche.

Wichtig zu wissen: In Mehrparteienhäusern gibt es nicht für jede Wohnung einen eigenen Energieausweis, sondern nur einen für das gesamte Gebäude. Sind im Haus noch Räume mit einer anderen Nutzungsart, beispielsweise für Gewerbe, so gilt der Energieausweis nur für die Wohnräume. Der Teil der Immobilie, der anderweitig genutzt wird, kann je nach Größe einen eigenen Energieausweis bekommen.

Unterschiedliche Arten von Energieausweisen

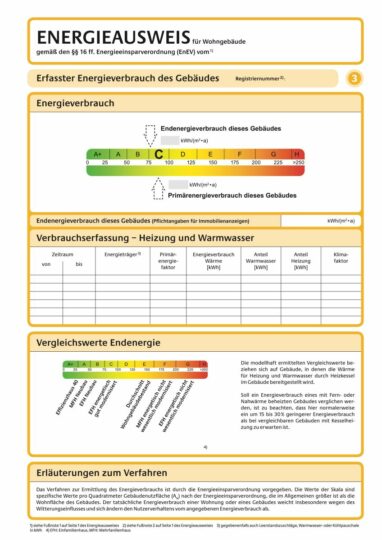

Im Grunde ist ein Energieausweis einfach zu verstehen. Er zeigt, wo auf einer Skala von A+ bis H das Gebäude eingeordnet wird. Bei A+ ist alles im grünen Bereich, bei H verbraucht die Immobilie viel Energie.

Welche gesetzlicher Grundlage gilt?

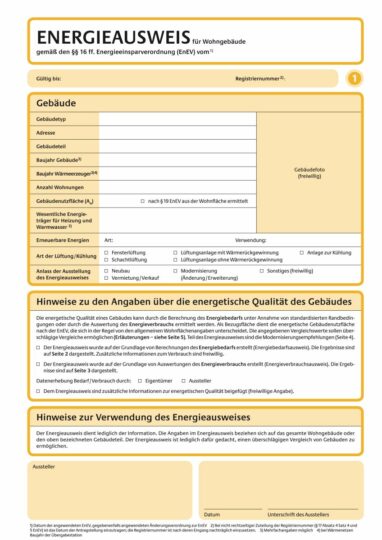

Was das Thema etwas kompliziert macht, ist, dass es verschiedene Versionen von Energieausweisen gibt. Die frühen Energieausweise für Wohngebäude haben sich an der Energieeinsparverodnung (EnEV) von 2009 beziehungsweise 2014 orientiert. Neuere Ausweise beziehen sich auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Da der Energieausweis eine Gültigkeit von zehn Jahren hat, sollten keine Ausweise mehr im Umlauf sein, die auf der EnEV von 2009 beruhen. Ob die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, kann man in den meisten Fällen der Kopfzeile des Energieausweises entnehmen.

Ganz oben auf dem Ausweis ist zu sehen, wann er ausgestellt wurde und auf welche gesetzliche Grundlage er sich bezieht. Zwischen einem Ausweis, der sich auf die EnEV bezieht, und einem, der auf Grundlage des GEG ausgestellt wurde, gibt es Unterschiede bei der Einordnung in die Farbskala. Darum sollte man bei den älteren Ausweisen auf die Zahl schauen, die den Energiebedarf des Gebäudes ausdrückt, und nicht nur auf die Farbe.

Der Verbrauchsausweis

Es gibt zwei Varianten von Energieausweisen für Gebäude. Der Verbrauchsausweis gibt an, wie viel Energie für die Beheizung der Immobilie jährlich verbraucht wurde. Grundlage für die Berechnung sind die Heizkostenabrechnungen der vergangenen Jahre. Die Zahlen sagen nichts darüber aus, ob die Immobilie besonders sparsam oder eher großzügig beheizt wurde.

Das ist der größte Nachteil des Verbrauchsausweises. Denn für die Messung des Verbrauchs können die persönlichen Heizgewohnheiten die eigentliche Energieerfordernis des Gebäudes überschatten. Der Verbrauchsausweis hat aber auch Vorteile für Verkäuferinnen und Verkäufer beziehungsweise Vermieterinnen und Vermieter: Er ist einfach zu berechnen und seine Ausstellung ist günstig.

Der Bedarfsausweis

Der Bedarfsausweis dagegen ist umfassender und basiert nicht auf den Verbrauchsdaten. Stattdessen werden für die Ausstellung die wichtigsten Eckdaten berücksichtigt. Dazu zählen das Baujahr, die Bauunterlagen und Angaben zum Gebäudetyp: Ein- oder Mehrfamilienhaus. Auch die Heizung spielt bei der Einordnung eine Rolle.